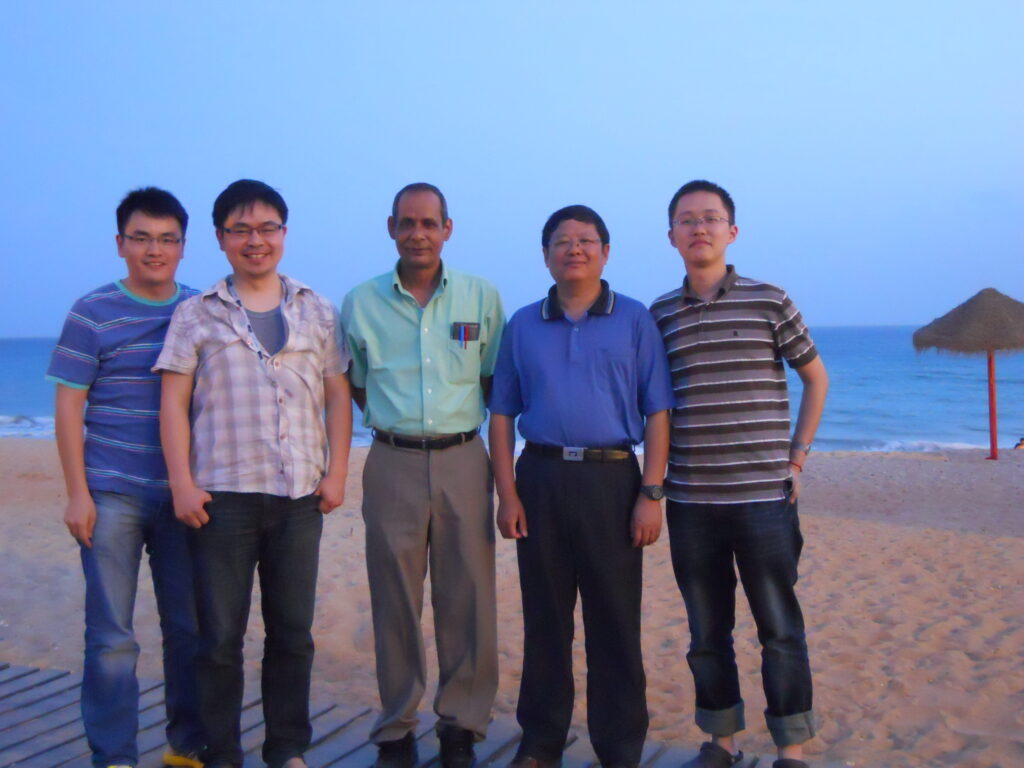

(2011 年 06 月 29 日,Faro@Portugal)

仅以此文记录我的老师,兼以表达我的谢意。

我不擅长表达自己的情绪,所以很难见到我会用文字记录某某某对我的好处。这篇 post 的出现只能暗示一点——我实在是太感动了。我早就在谋划这篇 post,甚至想把它放进 thesis 的 acknowledgement 里面(我现在还在犹豫、摇摆)。

(2011 年 06 月 29 日,Faro@Portugal)

仅以此文记录我的老师,兼以表达我的谢意。

我不擅长表达自己的情绪,所以很难见到我会用文字记录某某某对我的好处。这篇 post 的出现只能暗示一点——我实在是太感动了。我早就在谋划这篇 post,甚至想把它放进 thesis 的 acknowledgement 里面(我现在还在犹豫、摇摆)。

今天有些失落。主要原因是浪费了涨工资的机会,而且意识到,如果未来没有压倒性的成果,也没有转会,可能也很难再涨了。

事情是这样的。学校有个校内人才项目,定位是冲击国家高层次人才,拿到之后薪水可以上涨一截。虽然总数在全国还是洼地,但在武汉算是比较舒服的。

我花了两周多准备幻灯片、背讲稿、推演可能的问题,甚至做好了失败的心理准备,期间也有一些不太体面的“操作”。但最终还是没能拿到。评委共17人,横跨文、史、哲、法、新闻、经管、政管、马列等学科,我只拿到了6票,其中还包括本领域的两位专家。有位评委事后告诉我:「你讲得太难了,其他评委基本听不懂。」也有评委反馈:「太紧张了,像AI播报一样。」

隔行如隔山。我做的东西,在经济学内部尚且未必能得到广泛认可,尽管论文发在不错的期刊上;更不用说跨学科的同行了。为了「那点五斗米」,我已经尽量在汇报中迎合他们的理解口味,甚至对自己做的东西进行过度「包装」——以至于我那位超厉害的师弟都曾经忍不住「鄙夷」我。

这也不是社科院(以及社科院找的评委)第一次「针对」我。这次似乎是第四次了。我也算是头铁,一直不服气。不知道我是否明年或者后面还会上头再试一试。

现在对未来感到有些迷茫,也不知道还能如何辗转腾挪。自从几年前拿了个小人才项目后,整个人确实有些松懈了:先是搞了行政,再是试图追热点换方向,后来甚至萌生了「靠之前的基础混口饭吃」的想法。今天这次失败,算是一个提醒吧。

大人才项目还是困难了,而且耗费大量精力去运作,欠下无数人情债。为了涨点工资,看来也就这三条路:搞成果,尤其是有显示度的成果,搞校内人才;转会,顺便还可能拿一笔安家费,但未来存在较大不确定;换个赛道,比如搞装修去。第一种可以搞搞,但似乎不如换个下家,毕竟转会之后也可以搞。这么看是最差的选择。当然不排除学校可能恶心我,不放我的档案。第三种则是因为装修过程让我很「享受」,觉得有些工序,比如全屋定制,我也可以去当个设计师。

想到哪是哪吧。明天还要过,暑假还要过。破事搞完,收拾心情带娃。

很长时间没有写博文,更是没有写比较欢乐的博文了。这不,眼下这个又是记录吐槽的。

吐槽主要针对本科论文的管理,一是学校无比杂碎的要求和系统流程,二是腊鸡学生不断突破下线的操作以及引发的道德风险。我作为分管本科教学的系副主任,被迫管理本科论文,遭罪无数。

先说第一点吧。这点可以升华为“生产关系不适应生产力”或者“腊鸡制度/规则使好人无法充分做好事,甚至走向反面”。学校整了个半吊子系统,来管理本科论文的流程。槽点实在太多,简单列举一些:

再说第二点吧。论文过程中,大部分学生都还算配合我的工作,但总有腊鸡学生,各种搞事情;今年的尤其多。我还是举些例子吧:

说白了,就是道德风险!学校现在就是个无限责任公司。不少学生很清楚学校的困境,可以利用各种手段迫使学校、学院、老师让步。

吐槽这么多,实在是憋得慌。其实还有很多更细节的玩意儿。

我觉得自己还算是个合格的老师,而且也愿意做点管理工作提升整体教学质量。但无力感越来越重,激情和热情被这些杂碎儿慢慢地磨平。看着朋友圈、微博上,朋友们的各种学术活动,我真是无限怀念当年的日子。

花了接近两周时间,读完了《乡下人的悲歌》——虽然这书买了已经三年有余……

作者实现阶级跃迁的一些因素:

『乡下人』的困局:

保证充足的、公平的教育(包括必要的思政教育),打击毒品和犯罪,保证经济持续正常发展(提供足够的就业机会),对于代际流动是很必要的——这几点在我国体现得淋漓尽致。坦白说,我也是公平的义务教育的受益者,通过教育获得了想上攀升的机会;这也让我对祖国现在的成就颇为自豪。另外,我愈发感受到思政教育的必要性;针对那些带有底层色彩的『冲动、自卑、逃避、懒惰等性格缺陷』,以及自律和人生规划的缺失,『洗脑』真的有用。

当然,现在经常提到的贫富不均也对代际流动有着不小的影响,我国和我党还任重道远。但我对此很有信心。

我对于学生的电子邮箱有着莫名的执念,故有了此文。

电子邮箱(尤其是私人电子邮箱)很可能使用时间很久,同时还可能用它注册了各种账号(比如微博账号等),所以务必慎重。

今天跟着弘毅学堂,去高考招生咨询会打了把酱油。跟 15 年前的咨询会(鄙人 2004 年参加高考)相比,感慨颇多。

先来个硬广:欢迎填报「弘毅学堂 数理经济与数理金融试验班」。目测湖北省位置值 1000 比较有机会,1000 开外的也值得尝试——6 个专业中的前 1–2 个就是供考生 try 的。

第一次去意大利,就对圣母百花大教堂(Cattedrale di Santa Maria del Fiore)的穹顶特别着迷;基于一些肤浅的故事,对穹顶的建筑师菲利波·布鲁内莱斯基(Filippo Brunelleschi)也甚为仰慕。然而,对于穹顶的结构和修建过程,却不甚清楚。

通过阅读《布鲁内莱斯基的穹顶》,结合其他资料(维基百科、国家地理、论文等),稍微有了些认识,谨以此文做一些记录。资料之间不一致之处,一般以多数的或者详实的为准。

基于一些资料,整理了一份美第奇家族的年表。大部分图片均来自于维基百科。关于一些史实,资料之间有矛盾之处,这里选取了看似合理的说法;亦欢迎指正。

“决策方法”起到决定性的重要作用,不同方法得出的结果截然不同。《议事的科学》一书整体逻辑还是挺绕的,读完之后还是有必要梳理一下。

「石牛对石鼓,金银万万五,谁人识得破,买尽成都府。」这是四川流传甚广的一句民谣——如果能破解「石牛对石鼓」的秘密,就能发现张献忠沉入岷江中的无数财宝。长久以来,这也就是一个传说,没有被正史记载。但是三百余年之后,这个传说成为了事实。

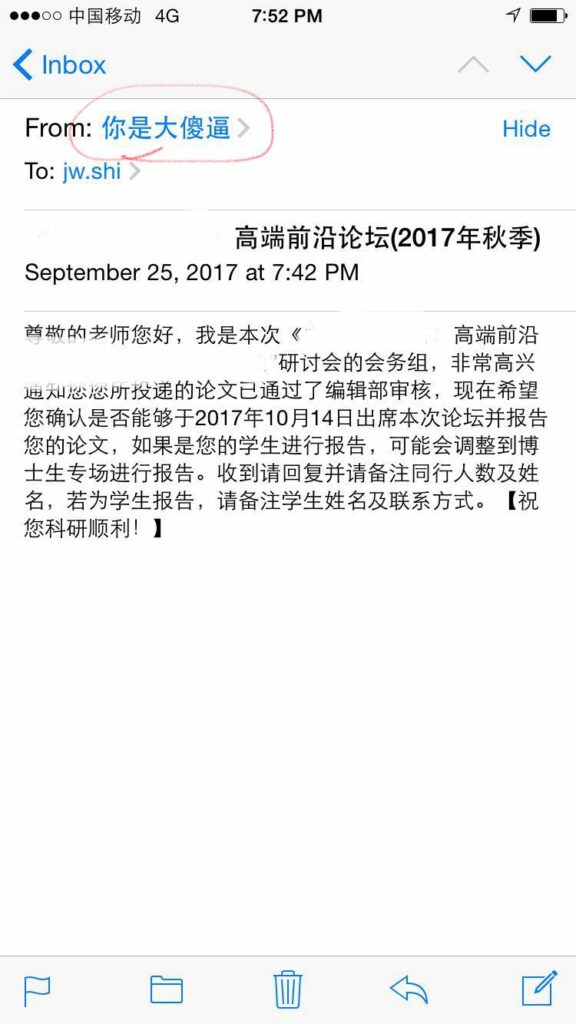

最近两个月,台北故宫博物院将唐颜真卿的《祭侄文稿》送往东京国立博物馆,进行为期 6 周半的展览。因为其中种种,一时间成为热门话题。

图片来源:维基百科

图片来源:维基百科

颜真卿,我很可能是小学时因为阅读《上下五千年》了解的;关于这件作品,知道的时间就很短了——2011 年,从网上弄到了蒋勋《故宫限展国宝专题》的录音,其中有较大篇幅讲述该作品。写在开头,还是先说明我的观点:

具体到《祭侄文稿》外借一事,我认为作为镇馆之宝的《祭侄文稿》,压根就不该外借!