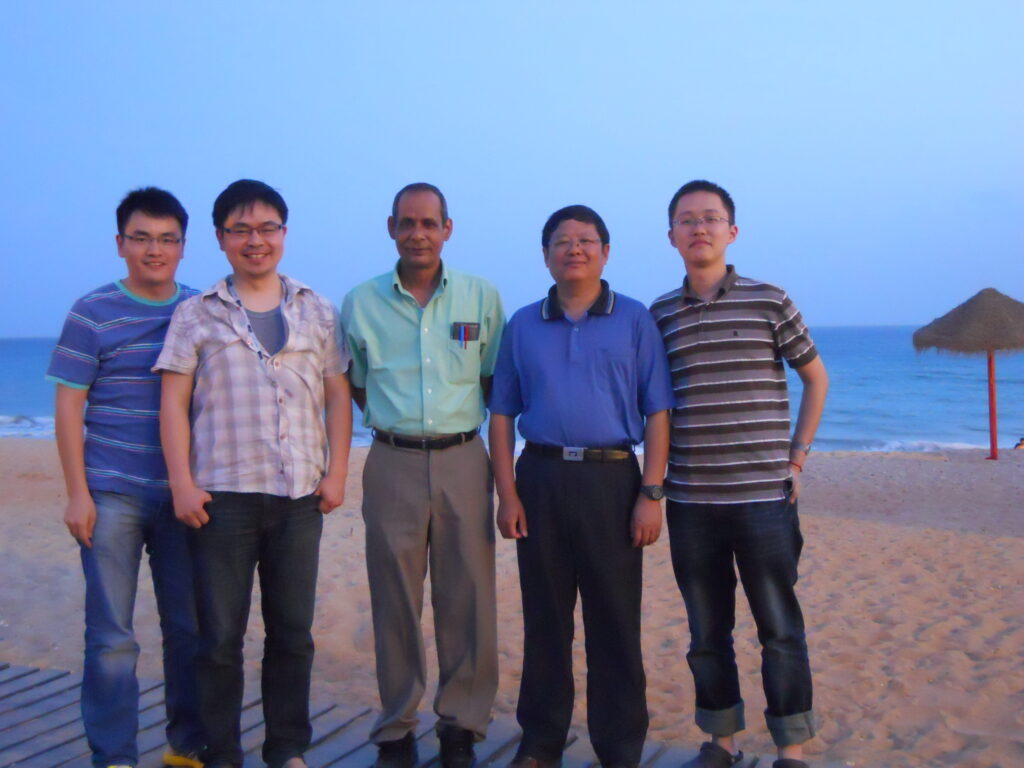

(2011 年 06 月 29 日,Faro@Portugal)

仅以此文记录我的老师,兼以表达我的谢意。

我不擅长表达自己的情绪,所以很难见到我会用文字记录某某某对我的好处。这篇 post 的出现只能暗示一点——我实在是太感动了。我早就在谋划这篇 post,甚至想把它放进 thesis 的 acknowledgement 里面(我现在还在犹豫、摇摆)。

初识老孙

翻开我久远的记忆,来到 NUS 应该不是我“谋划”中的(其实那个年纪的人,压根就没有什么谋划),仅仅只是觉得在国内发展有些艰难,选择“逃避”罢了。决定参加 NUS 的面试的时候,我就一厢情愿地想选择老孙做我的老师,仅仅只是因为他的校友身份,大概可能因为他的研究方向中的词我都认识(Mathematical economics, analysis and probability theory,每个单词都很简单吧)。在这里,感谢下老朱,谢谢你能收留我,没有 NUS,我大概只能去考研了。

大四剩下的时光过得很快,毕业论文当然也是草草了事。但我到现在一直很得意我居然选择了帅哥陈(真心是帅哥,绝对少女杀手)来指导我的论文。在已经记不得具体时间日期的某个春天的下午,我见完帅哥陈,跟他一起乘电梯下楼,在电梯里,有了如下的对话。

(我的记忆,非原文)

帅哥陈:你去 NUS 读什么啊?

我:可能孙业能吧。

帅哥陈:他是我大学室友,睡我上面的。

我:啊——老师能不能帮我推荐下啊?

帅哥陈:孙业能人很好,不用我说的。

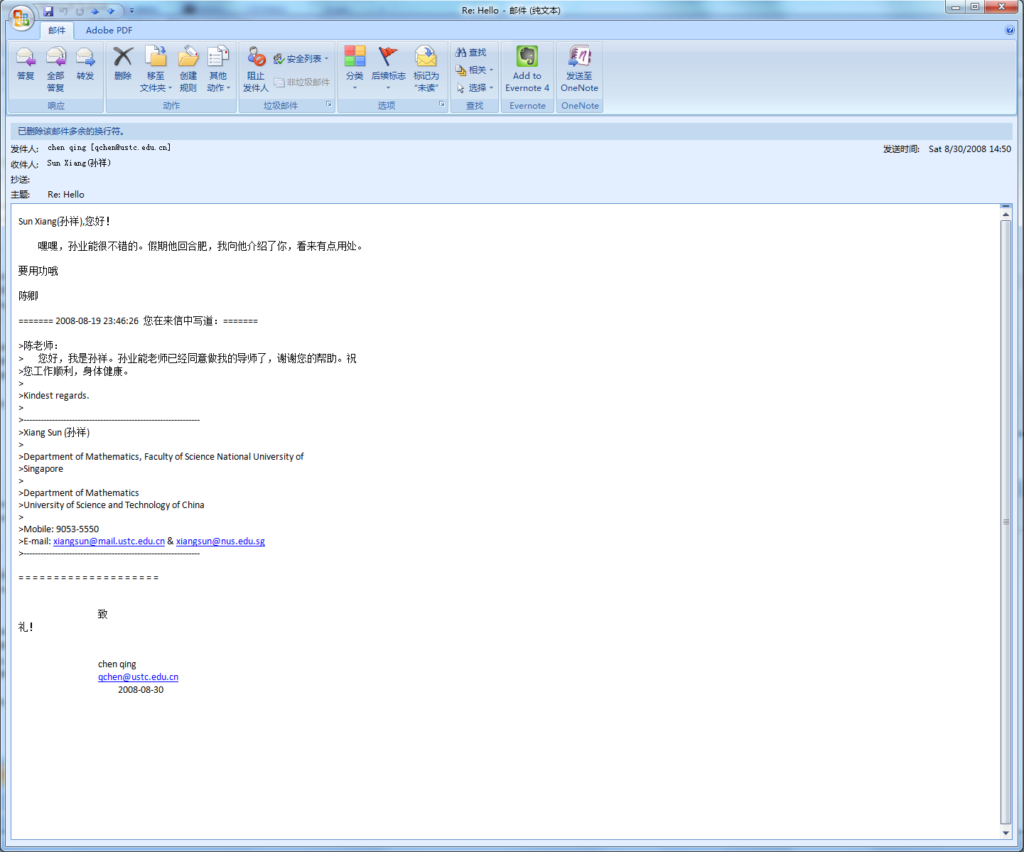

之后我很开心,觉得似乎跟着老孙混应该没啥问题,得意下。后来得知,帅哥陈私下把我向老孙推荐过了,嗯,帅哥陈,谢谢你。

第零次见面

其实我跟老孙的见面可以提前的。2008 年 7 月 8 日我离开合肥,没过几天,科大数学系 78 级校友30周年聚会,老孙自然也出现在合肥的校园中。我们就这么错过了。

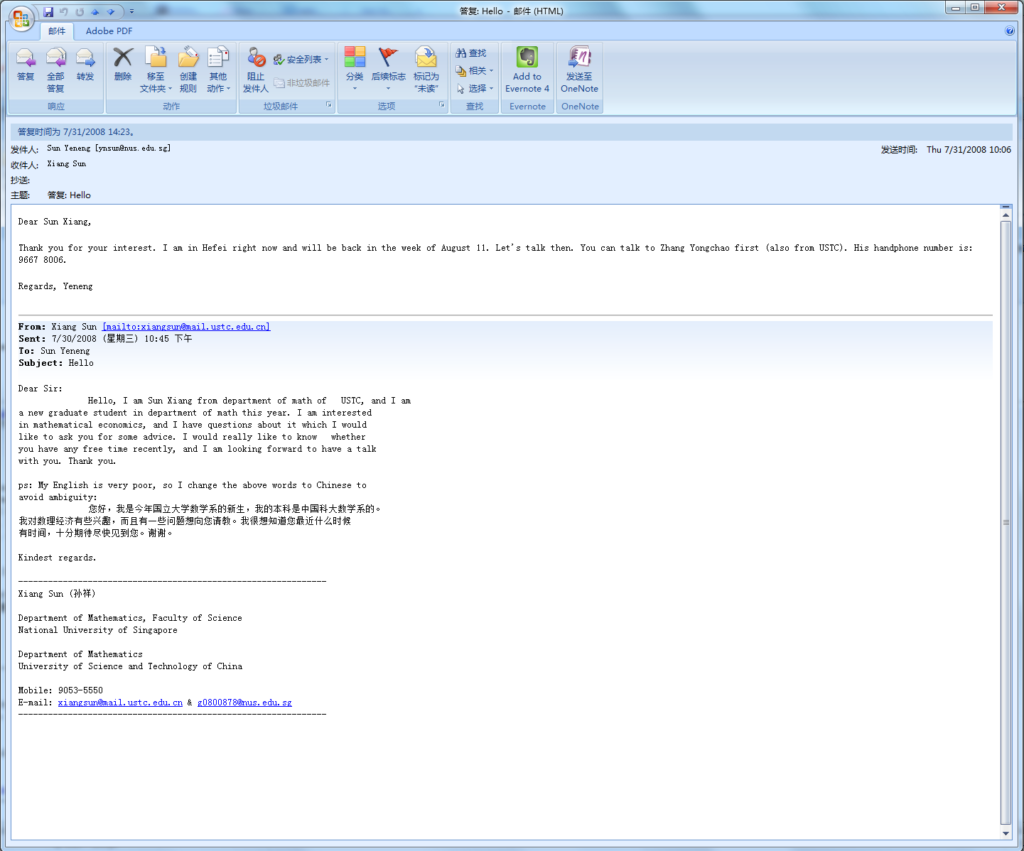

来到新加坡的第 6 天,2008 年 7 月 30 日,我给老孙发去了第一封 E-mail,现在看看当年烂到底的英文,真心……(此处省略 N 字)。我的 E-mail 和老孙的回复如下。

因为当时知道有好几个同学也想找老孙做老师,所以当时还是很紧张的。之后跟永超见了面,聊了不少,当然了,少不了各种套词了。

2008 年 08 月 12 日,周二(希望没有记错),因为周三老孙要上课,所以我猜测他应该在办公室,遂下定决心打电话问问。运气不错,找到了老孙。我开始的时候用的是英文,但老孙知道我是谁之后,马上换了中文,很亲切。约好第二天上课的之后聊聊,甚至老孙邀请我第二天一起吃午饭。

初次见面

那年是老孙第一次在经济系开设 Game Theory 课程,没记错的话上课时间是周三的 10:00 到 12:00,地点 LT 9。上课前我很紧张,毕竟头一次,而且很担心老孙是否会收我做学生。上课前 n 分钟,老孙出现了。坦白说,似乎比他主页上的照片苍老了不少。那节课我是怎么过去的,我毫无记忆。下课了,一群学生围着老孙,噼里啪啦一堆问题,我只能蹲在一边等着。学生散去之后,我去跟老孙打招呼,老孙很客气地跟我握手(到现在应该就握过这一次吧),说中午可能不能一起吃饭了,因为发现有个 lunch appointment,但还说有一些时间,可以去办公室聊聊。

在他办公室中的对话,我已经记不得太多了(我似乎就是记不住这些有意义的对话;那天的也是,喵你个呜)。去年,老孙卸任系主任,搬回原来的办公室,我帮他收拾的时候,总觉得跟当年的记忆有那么大的区别。老孙大概问我有些什么想法、考虑之类的问题,我乱扯一通,说的内容现在想来挺可笑的。中间还谈了什么不记得了。到最后,我问老孙能不能收我,嗯,我问的很直接,没有任何掩饰,老孙在办公室踱了两圈(可能是两圈吧),然后说,“既然你对经济有兴趣,而且我同学也跟我推荐了你,我愿意收你做学生。”(非原文)

我很清楚的记得当时的兴奋。从老孙的办公室出来,我打电话的手都是颤抖的,不知道侯哥还能否回忆起我当时的状态。

这就是我跟老孙的第一次见面。谢谢帅哥陈,谢谢你帮我说话,也希望我没有让你失望。

最初的两年半

我的前两年,正好也是老孙刚做系主任的两年,也是他最忙的两年。这两年中故事似乎比较有限。

刚开学的某个周六,老孙给我电话,说要不要聊聊;我欣然前往。这次的谈话比第一次见面时的谈话深入得多。当时的我想法比较简单,但没有什么羁绊,我很大胆的提出了我的一些想法;老孙提到说大师兄有拿到厦大的 offer,年薪 30 万。现在想来,我有些许后悔当时没有追问老孙具体的情况。也许早些知道我就不会有二年级末到三年级初的迷茫。

第一个学期,因为上课的缘故,我每周都可以见到老孙,还可以跟他一起吃午饭,闲聊一会。我对微观经济学最大的领悟正来自于午饭时的闲聊,“微观经济学里最重要的概念就是 strategy。”(也许大家能理解我去年为什么在 facebook 上吐嘈“连 strategy 都不懂”)。

第二个学期,老孙扔给我一篇 Duffie 的 paper,关于 finance,完全不知道在干什么,很没有兴趣,直接 decline 了老孙(我胆子好大,lol)。后面我看了老孙 2006 的 JET,觉得还是这个比较符合我的胃口,老孙之后再也没有让我看过 Duffie 的 finance 的文章了。其实我现在知道,老孙其实当时想带着我进入一个全新的领域,可惜我并不愿意。

第三个学期。整个学期,都笼罩在 qualification exam 之中。我很少跟老孙联系,直到某个周六。老孙电话我,说永超要讲一个东西,让我一起听听。在办公室,我第一次见到了(非正式)师爷 Ali Khan,很惊讶,没有什么心理准备。永超当时讲的是 Boylan 1992 年的 JET 和 Molzon、Puzzello 2010 年的 JET(当时尚未发表),都是关于 matching 的文章。这也是我第一次接触 matching,我当是肯定没有想到 matching 会是我研究了好几年、并且很可能一直研究下去的课题。从上午 10 点左右一直讲到下午 2 点多,我困死了(好吧,讲座从来都是优美的安眠曲)。吃饭的时候,海峰和志祥出现了(这是我第一次见到张老师),地点是 Alumni House 里的西餐,吃了很久,他们谈的东西我似乎完全不明白。

第四个学期,这个学期我常见老孙,并且很快地搞出了第一个小结论,比较轻松地通过了 qualification exam 的 oral 部分。但之后的日子我就很迷茫,因为要做的问题需要用到我完全不会的知识,感情上也有些麻烦。各种事情,我的处理是把脑袋缩起来,躲避这一切。最近,我一直念叨着,当年我还羡慕优化小组的那拨人,他们至少能相互讨论,我只是一个人窝在那里。

第五个学期,research 没有任何进展,我也不敢去见老孙。每天,师爷 Loeb 的书的扉页被我翻开,又合上。那个学期永超进入 market,老孙很少过问我;当然,我自己也懒散的很,隔上好几周才跟老孙打个电话。时间就这么流逝着,老孙一直觉得我应该把那个问题解决了,直到有一天他发现他想错了;也许那是老孙对我最“凶”的一次对话,可能“凶”很不恰当,老孙平时太 nice、太 gent 了,所以我权且把稍微有些不悦说成“凶”。当时何暐在场的,也许他还记得吧。

我:我想寒假回家。

老孙:那你这篇文章什么时候完成?在家能写完么?

我:可能下个学期之前完成吧。

老孙:……(记不得了)

我:我有一年没有回去了。(可怜状)

老孙:那好吧,你得抓紧点啊。

最开心的日子

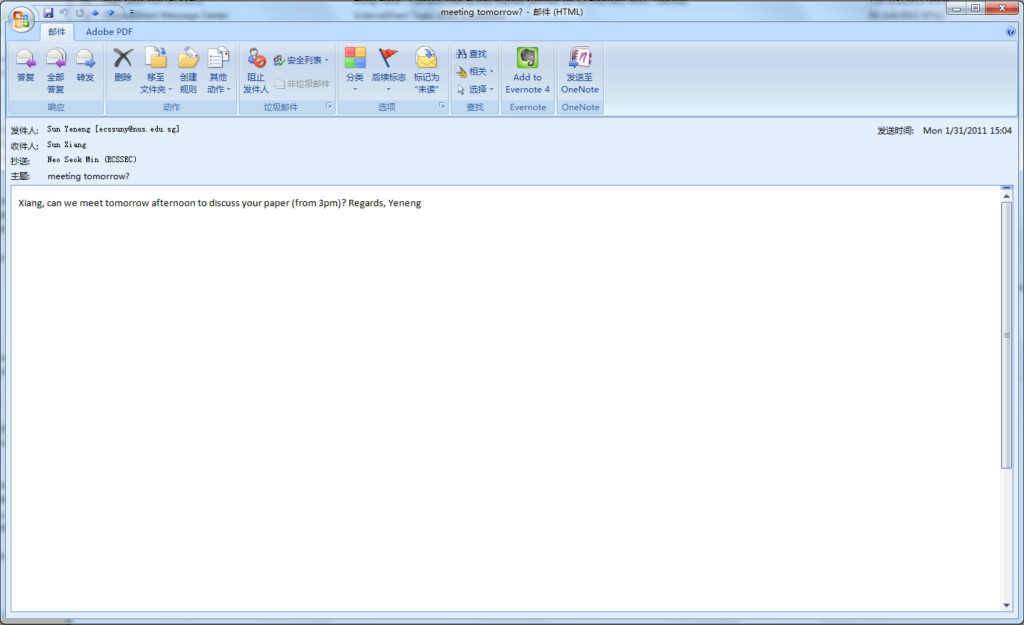

永超成功地找到了工作,老孙也把重心开始移到我这来了。2011 年 01 月 31 日,老孙让秘书给我电话,我当时没有接到,老孙亲自给我发了下面一封信。

我只能第二天硬着头皮去见他了。老孙很直接的问我未来的打算,academics 还是 industry,我当是真的非常犹豫,人生面临着一个重大的选择。下面的文字是我当时内心的写照,原文:http://wp.me/p17sSr-r。(坦白来说,我不知道我现在引用这段文字是否合适,但我希望看到的人不要太敏感,我仅仅是用来展示我当时的内心世界)

标题: 路在何方

转眼已经读研 2 年多了,但一直无法确定以后要做什么,不是没有选择,只是选择太多,不可预知的也太多了。

现在考虑的最多的还是家庭问题,其它的觉得还是次要一些(我老师估计要泪奔了)。一直很羡慕那些朝夕相处的侣伴,憧憬着自己也将如此。分离的 6 年多时间,女友一个人承担的太多了,我只想尽快能够给她一个家。

还有 2 年到 3 年就要毕业了,何去何从呢?本来想混到毕业,去银行这种地方发一笔小财,就回去买房结婚,然后找个高中教书去(桃李满天下的感觉真的只有亲身感受才知道,这不光是我自己教了 3 个学期习题课告诉我的)安度余年。在 NUS 教了一年多的习题课,我觉得我的能力足以胜任国内任何高中的数学老师职位,而且教师资格证太容易拿了,普通话+心理学+教育学。

今天跟师兄聊天中了解到,国内经济学院或者经济系的年轻老师,他们年薪在 10w–20w 左右(在数学系要是能有 10w 就很不错了,想想还是搞经济吧。good bye,mathematics),本来已经决定不做学术的心又开始膨胀了,要是能在武汉的两所学校(虽然我不是很看得起,但是乡土情让我难以割舍)之一找到教职,并且能顺利拿到终身合同也是一件很令人开心的事情。离家近,薪水够花,还能教书育人,此生何复求。

我刚入师门的时候,曾经信誓旦旦地跟老孙说我想做 research,但那时的我真的很迷茫,看不到方向;每每躺在床上,静静地思索自己到底能做什么,我居然发现除了搬砖之外,我大概只能靠教书混口饭吃了。

那天我跟老孙聊了很多,我有提到做高中老师之类的想法,老孙没有直接用其他人的传统思想来 decline 我,而是说高中老师太累了,不大合算。现在想来,借蒋勋的话来说,老孙有些“真性情”。还以永超为例,详细地讲述了经济的学术工作的问题。(为什么我没有早点知道呢,要知道我 2 年前就可以知道的啊,泪奔)。

我们当时还谈到这么一个问题。也许不光在我的想法里,在很多大陆人的想法里,从事学术工作应该是很“高大”的、很“神圣”的,所以应该做出很大的成绩才可以。老孙当时说的话改变了我,也许正是这番话让我迈上了现在脚下的这条路。

(非原文,我整理的)如果你把做研究只是当成是一份工作,而不要把它看得那么重的话,也许它是一件很不错的工作:你可以做你喜欢的事情,研究你喜欢的东西,尤其是 tenured 之后;这份工作只需要写写文章,教教书,很舒服……如果一直想做很大的问题,也许就太累了。

我知道会有很多人很不认同以上的言论,也许人的价值观不一样吧,我并不指望这段言论能说服某个人。这段话改变了我。

这天的对话也许持续了 2 个小时。结束之后,我很轻松,不光是 research 有了进展,更重要的是我觉得我有了目标。

老孙救了我(上)

这种舒适的感觉一直持续到那年的下半年。我的感情出现了很大的问题。我心情很差,非常失落。我一直把老孙视为朋友,所以某天他问我 XX 进展的如何的时候,我跟他说,“我最近心情很差,感情出了问题……”。那周的周五,老孙把我叫去,问我具体情况,他分析了很多,安慰了我很多,也教了我很多,这也正是我在 acknowledgement 里面所写的

Professor Sun’s help is not limited to research. He always offers valuable suggestions and advice on matters beyond academics.

我尤其记得老孙当时的两句话,几乎落泪。

1、你要不要过年回去一下?

2、你还想继续读下去么?

也许很多人理解不了第二点吧,也许,只有在那种境遇之中才能领悟。

老孙还常问永超,“孙祥现在好些没有”等等。

老孙救了我(下)

2012 年的秋天,老孙开始了他的学术假期,先是去了 Toronto,之后去了 Stanford,但是跟我一直保持着联系,告诉我应该如何准备之类的。在最初的阶段,我真的很害怕找不到工作,因为没有退路,那种感觉只有经历过可能才能体会。从那时起,每天跟老孙聊天成了我最愉悦的事情。这里一并也感谢老罗、老陈、Yannelis、浩淼、永超、焦倩、苗彬等等,谢谢你们无私的帮助。

从投材料,到安排面试时候,到最后的面试,老孙把他所有知道的都告诉了我,而且临行前告诉我,

你都拿到了 17 个面试,肯定会有工作的了,我已经准备好吃饭了。

要知道我和苗彬之前的期望是 5 个面试,0–1 个 offer 啊。

北美之行十分顺利。回到坡县,陆续拿到 10 个 offer,虽然成色不是那么好,但老孙还是很高兴(希望老孙是真的高兴,而不是为了照顾我的面子),甚至碰到比较熟的同事就说起这事。

不管多少个 offer,最终只能接收一个。我面临着选择,虽然我早就决定了,这个在“樱花”一文中有详细的叙述。老孙一直通过电话教我应该如何去 bargaining 等等。想来挺感动的,有几个老师肯为学生帮这么多忙?何况还有很多我无法明言的帮助。

我该滚蛋了

这篇 post,我已经写了超过 3 个小时了。我可以肯定我遗漏了不少,只能以后慢慢加了。老孙,身体要紧。

(2011 年 01 月 14 日,IMS@NUS)

(2012 年 07 月 02 日,Brisbane@Australia)

Last updated: 13 May 2013

Pingback: 为了纪念的忘却——坡县诸人诸事 - Xiang Sun's Homepage