一直都对国博都很是向往,这个冬天借着办美签,顺访之,当然主要目标还是瓷器,其次就是几件国之重器。 去之前基本没有做任何准备工作,结果事后发现国博其实重点在于青铜器,但我只欣赏了三件个头比较大的物件,忽视了一些中小型器物;对于瓷器展览,比较失望——看来好东西还是在故宫博物院,也许是轮展的藏品比较一般。

根据《禁止出国(境)展览文物目录》,可以知道国博值得一看的青铜器和陶瓷器如下,各位看官请勿错过。

青铜器:

陶瓷器:

- 新石器时代仰韶文化彩陶人面鱼纹盆

- 新石器时代马家窑文化彩陶舞蹈纹盆

- 新石器时代马家窑文化彩陶贴塑人纹双系壶

- 新石器时代仰韶文化彩陶网纹船形壶

- 吴「赤乌十四年」款青釉虎子

- 北齐青釉仰覆莲花尊

- 唐代陶骆驼载乐舞三彩俑

后母戊鼎

国之重器的典型,毕竟是上了教科书的文物。这件大鼎 1939 年出土于河南安阳武官村,商后期王室祭祀所用,重 832.84 千克,是目前所知中国古代最重的青铜器——这个大鼎并不是在墓中出土,在当时应该不是最高档次的物件,所以专家们认为在当时,肯定有比这更大的青铜器,可能尚未出土,也可能是已经毁于历史长河之中。

我读书时这玩意还被称为「司母戊鼎」,但现在国博的介绍上已经改为「后母戊鼎」了。这两个名字都源于器物腹部的铭文「司/后母戊」,「后母戊」是武丁妻妾妇妌(jǐng)的庙号。关于名字的争议看官请移步维基百科,我相信这个争议还会持续下去,直到新的证据出现。

这件鼎的传奇经历,看官们也请移步维基百科,或者可以观看百家讲坛 20150608 期的《考古殷墟 3 国之重器》、国宝档案第 39 和 40 集《司母戊鼎》。

铸造的时候,侧面有很大的瑕疵,下图可以看到清晰的一道左上到右下的裂纹(纹饰出现错位的那里),应该是铸造的时候,陶范破裂、铜水四溢所致。有一部纪录片有详细讲述,可惜现在找不到了。

侧面裂纹

鼎耳也有一番传奇经历。一种说法是,当年出土之后,发掘者急于出手,便想将大鼎锯成小块;还好大鼎坚如磐石,发掘者们费了很大的劲才锯下了一个鼎耳。也许,照片中鼎耳连接处的痕迹就是当年留下来的。鼎耳在抗战胜利之后得以修复。

后母戊鼎除立耳是先铸成后嵌入鼎范,鼎身使用失蜡法一次浇铸而成,共用 28 块陶范。失蜡法是用调入油脂的蜂蜡制成内模,在内模上敷泥浆等,预留孔洞,制成外范,待外范干燥,高温焙烧,内模融化成液,由孔洞排出,外范内形成和内模一样的空腔,再从孔洞注入铜液,冷却后,剥去外范,既得与内模相同的铸件。

大盂鼎

大盂鼎是中华人民共和国国家一级文物,在清道光初年出土于陕西省岐山县(岐山是古代周朝的发源地)。大盂鼎铸造于周康王二十三年(前 1003 年),鼎高 102 厘米,重 153.5 公斤,腹内侧铸有 19 行铭文,分 2 段,共 291 字。铭文的内容是有关一个名叫盂的贵族为颂扬周康王的赏赐、训告和伟绩,铸鼎以铭记。

该鼎与大克鼎(现藏于上海博物馆)和毛公鼎(现藏于台北故宫博物院)并称为「海内青铜器三宝」。 相关内容可以参看维基百科,以及国宝档案第 16、17 和 18 集《大盂鼎》。

通高 101.9 厘米,口径 77.8 厘米,重 153.5 千克

大盂鼎器壁较厚,立耳微外撇,折沿,敛口,腹部横向宽大,壁斜外张,近足外底处曲率较小,成垂腹状,下承三蹄足。

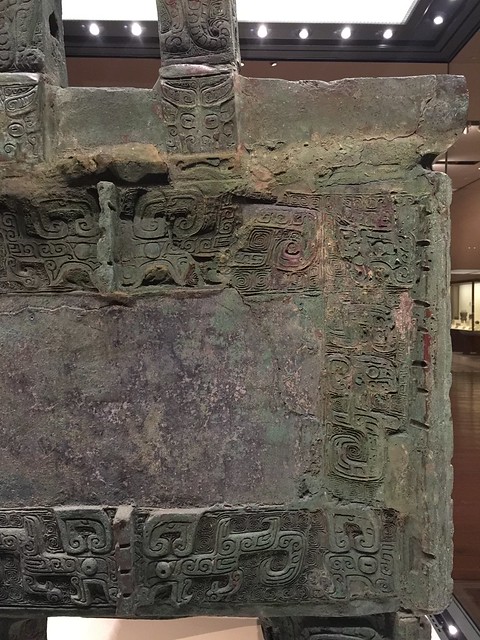

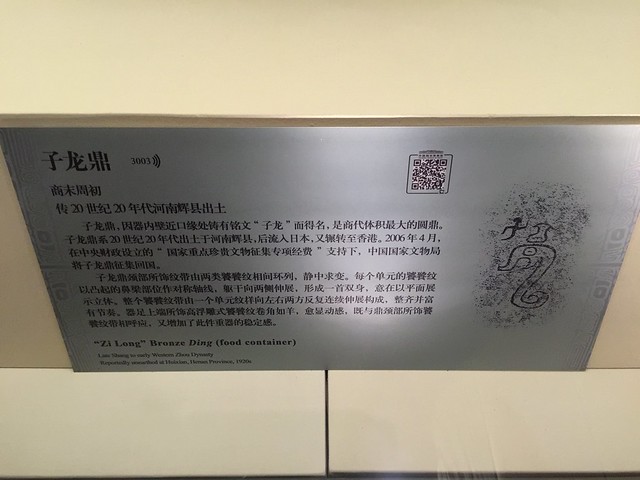

子龙鼎

商末周初,通高 103 厘米,耳高 22 厘米,腹高 43 厘米,足高 36.5 厘米,口径 80 厘米

子龙鼎,因器内壁近口缘处铸有铭文「子龙」而得名。此器厚立耳,微外撇,外侧饰两周凹弦纹,折沿宽缘,腹部横向宽大,微下垂,下承三蹄足。 子龙鼎造型雄伟,在商代圆鼎中体积最大,而且铸造精细。

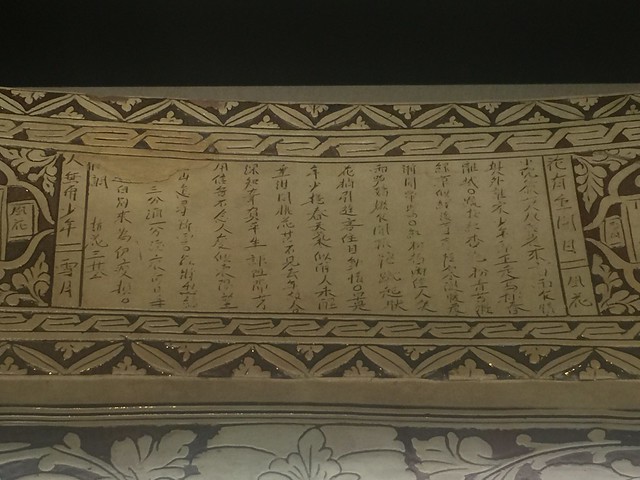

国博瓷器

相比青铜器,国博的瓷器收藏简直烂极了,没有啥可以算作是镇馆之宝。下面随便贴贴图,算作完成任务。这里狠狠地吐嘈一下,陶瓷馆的光照太差劲了,很多关键位置光照很弱,有的位置光照又太强导致晕眼。

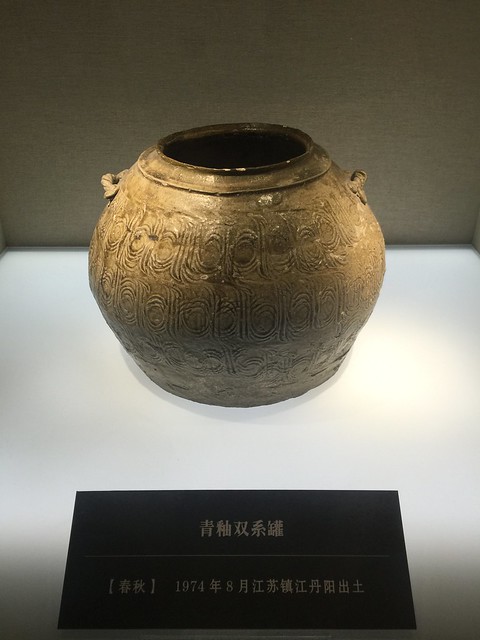

原始瓷器

是个博物馆都有这货……

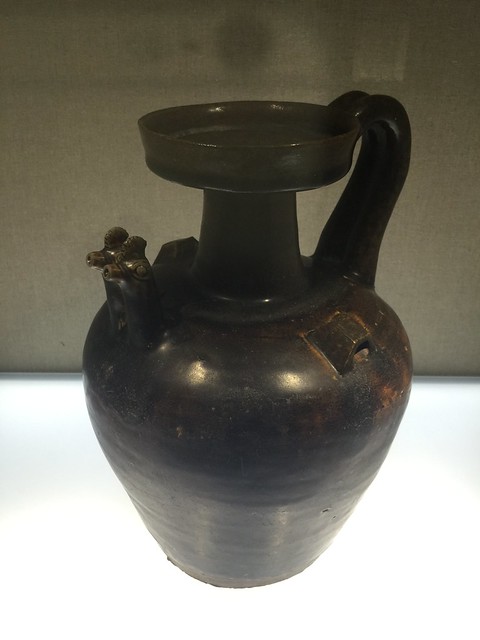

双鸡首壶,有些意思。

青瓷、白瓷

定窑白釉划花萱草纹碗,宋,高 6.1 厘米,口径 21.4 厘米,足径 6.6 厘米

这件定窑碗的碗内以流畅的刀法刻划出折枝萱草纹样,并以粗细两种刀锋同时刻划,形成主要花纹轮廓的另一侧有细线相衬,使花纹富有立体感。

印花与刻花在工艺上区别很大,后者需要工人一刀一刀地刻划出纹饰,而前者则是使用模具。从经济的角度来说,印花工艺适应了大规模生产的需要。

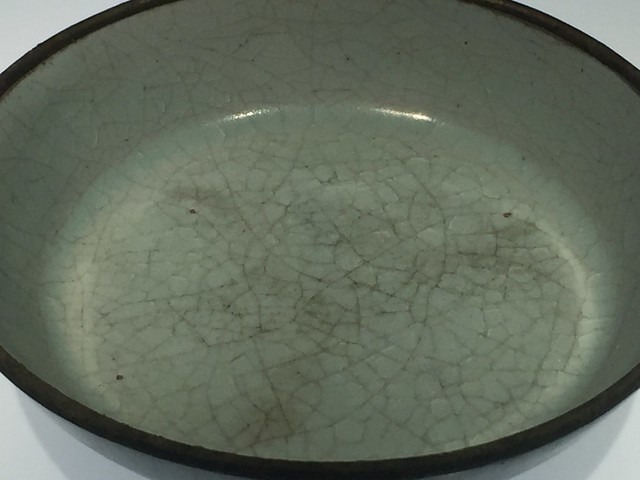

呵呵,这件汝窑的品质似乎比较一般……

套盒,其实就是古典小说中常说的食盒。食盒由好几层组成,将食物分层放置;上面这个物件只是其中的一层。

钧窑玫瑰紫海棠式花盆,北宋,高 14.4 厘米,口径 19.5–24.5 厘米

此花盆口呈海棠式,晶莹的天蓝釉色中映现出宛若玫瑰般的紫红,极其斑斓。外底刻「重华宫」、「金昭玉翠用」等楷书题字。

手机渣图,勉强看看吧。

单色釉瓷

「春来江水绿如蓝」,绿至极点便是蓝色。

胭脂红釉盘,清雍正

手机党的照片,乌金釉实在是看不清楚细节——乌金釉其实就是黑釉中最莹亮的一种。这种叫法源于中国古代把煤称作乌金。

在扬州博物馆中见过霁蓝釉最好的意见作品——霁蓝釉白龙纹梅瓶,这里又不多说了。

郎窑红釉观音尊,清康熙

色彩绚丽,红艳鲜明,且具有一种强烈的玻璃光泽。「脱口垂足郎不流」,这是郎窑红的特点。由于釉汁厚,在高温下产生流淌,所以成品的郎红往往于口沿露出白胎,呈现出旋状白线,俗称「灯草边」。而底部边缘釉汁流垂凝聚,近于黑红色。为了流釉不过底足,工匠用刮刀在圈足外侧刮出一个二层台,阻挡流釉淌下来,这是郎窑红瓷器制作过程中一个独特的技法。

釉下彩瓷

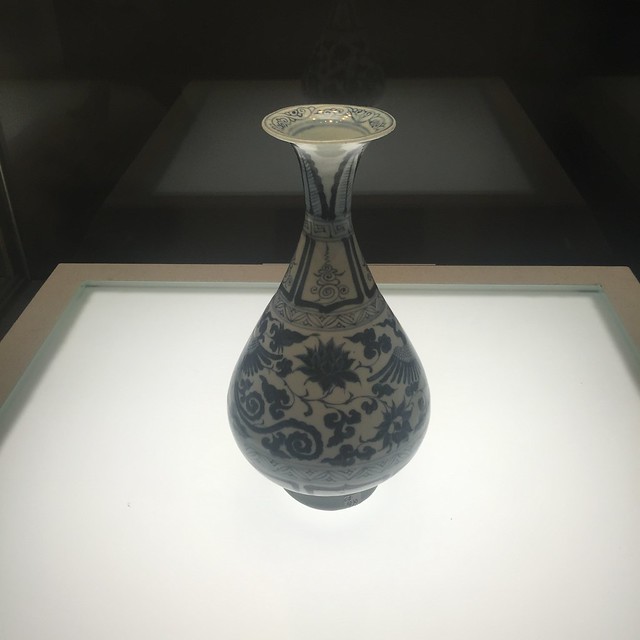

青花凤穿花纹玉壶春瓶,元,高 25.8 厘米,口径 7.2 厘米、足径 7.4 厘米

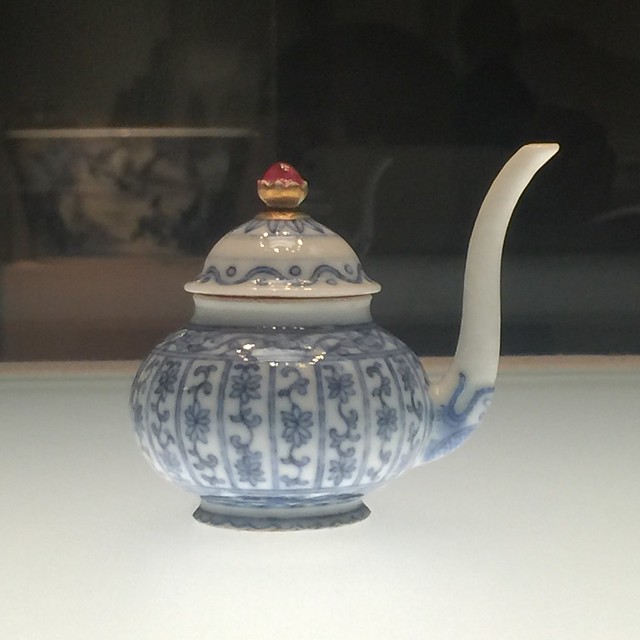

青花番莲纹轴头罐,明永乐,高 5.7 厘米,口径 4.2 厘米,足径 4.4 厘米

轴头罐因罐体似卷轴画的轴头而得名。敛口,斜直腹,底内凹,颈腹间置有板沿。外壁青花装饰,绘缠枝番莲纹。 轴头罐为明代永乐时期创烧,仅见青花品种,折角处线条浑圆,上部较小,下部较大。

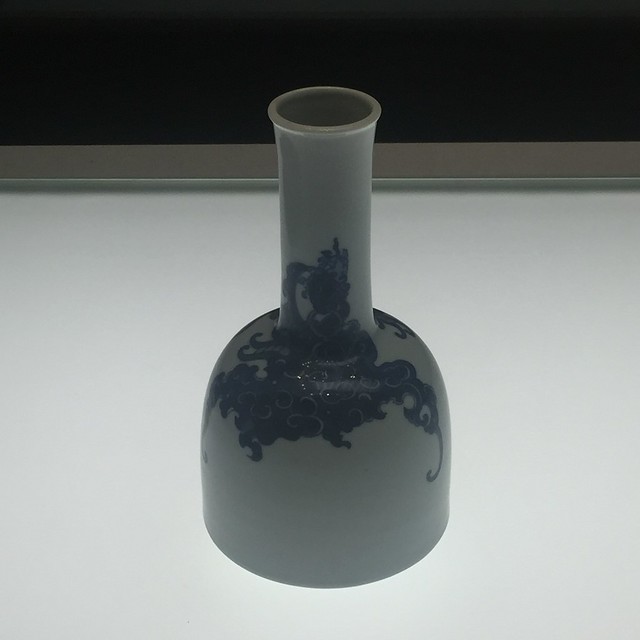

青花夔凤纹摇铃尊,清康熙,高 18.7 厘米,口径 4.2 厘米,足径 10.1 厘米

器物因其形似摇铃故称为「摇铃尊」。直口,卷唇,长直颈,斜肩,长直腹,平底,卧足。器青花装饰两组夔凤纹,高冠尖喙,喙衔一环,长目曲颈,双翅展开,身上的羽毛曲卷如云。外底青花书「大清康熙年制」六字三行楷书款。摇铃尊是康熙时期流行的尊式之一,造型别致,胎釉细腻,青花纯正鲜丽,纹饰简洁明快。

摇铃尊我是第一次见到实物,虽然在不少册子上看到过图片,给人的感觉还是极好的。

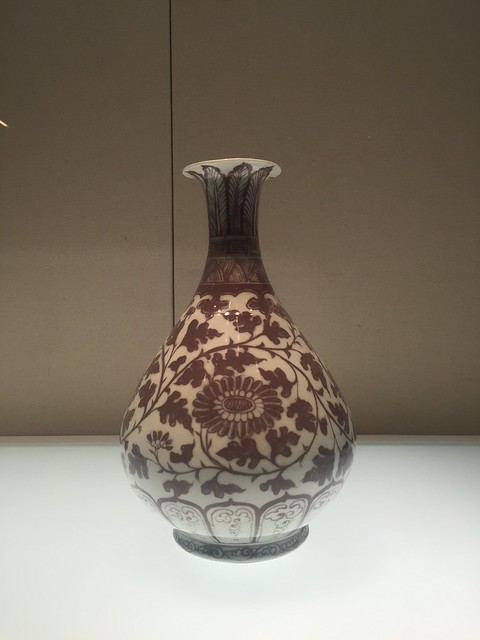

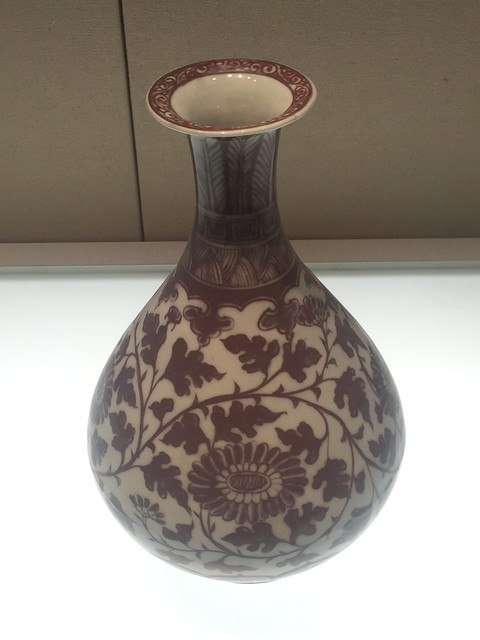

釉里红缠枝牡丹纹大碗,明洪武,高 16.2 厘米,口径 40.5 厘米,足径 23 厘米

碗直口,弧壁,深腹,圈足。通体釉里红装饰,内口沿绘缠枝灵芝纹,内壁绘缠枝菊花纹,内心为折枝牡丹纹,外口沿为海水纹,外壁为缠枝牡丹纹,胫部绘莲瓣纹,圈足外墙为回纹。

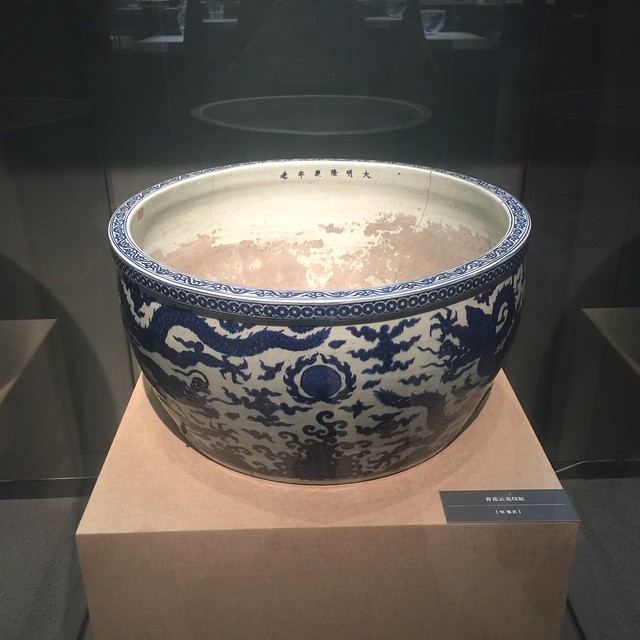

五彩釉里红海水云龙纹缸,清康熙,高 28.8 厘米,口径 28.7 厘米,足径 24.5 厘米

缸敛口,扁圆形腹,圈足沙底。缸内外施满釉,外壁釉里红绘双龙戏珠纹,辅以青花五彩绘云纹、山石、海水纹,波涛翻卷,蛟龙穿腾于云海间,表现出龙的阳刚之美和翻江倒海的磅礴气势。

釉里红团花纹苹果尊,清康熙,高 7.3 厘米,口径 4 厘米,足径 4.5 厘米

器物因形似苹果,故称为「苹果尊」。口内敛,圆腹,内凹圈足。通体以釉里红装饰,口沿为缠枝花卉,腹部为四朵盛开的折枝花组成,有莲花、牡丹、菊花、茶花纹,胫部为莲瓣纹,外底磨款。苹果尊为康熙官窑的创新器型之一,为文房用具。

釉上彩瓷

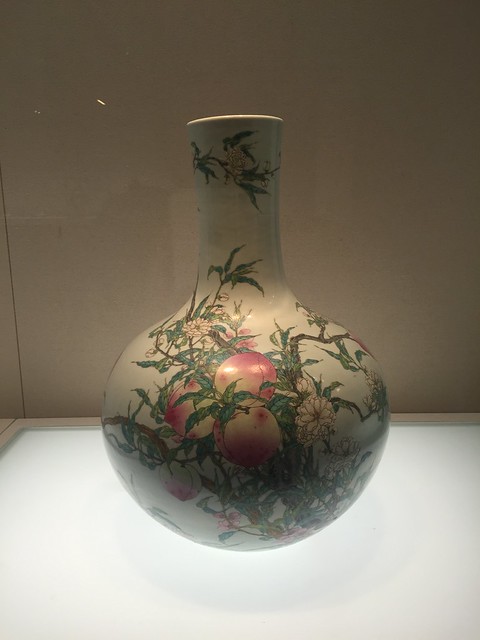

这件器物属于粉彩中很重要的一类「百花不落地」——「百花不落地」的画面繁缛,极尽工巧,衬托出了器物本身的雍容华贵,强烈的视觉冲击表现出了极大的美感。乾隆尤其喜欢这类瓷器。

这种包袱皮的瓷器之美给人的第一冲击力非常震撼。以坚硬表现柔软能达到如此登峰造极的地步。瓷器是硬质的,丝巾是软质的,在瓷器上把这个丝巾包过来的时候,像真的一样,非常柔软,那个皱褶、起伏都做得非常精彩。

仿雕漆描金双龙戏珠纹冠架,清嘉庆,通高 27.9 厘米,足径 15.8 厘米

冠架由冠伞、柱、底座组成。冠伞为球形,其下有托,柱为葫芦形,底座呈海棠式。仿雕漆制品,辅以金彩装饰:冠伞刻饰云雷地双龙戏珠纹、云蝠纹,外底施矾红釉,上金彩书「大清嘉庆年制」六字三行篆书款,外环以四朵小花。

![]() Miss U……

Miss U……

浏览了扬州博物馆元代祭蓝釉梅瓶,对比我手上的明代中期正德祭蓝釉葫芦瓶,再看看我收藏的康熙祭蓝釉喷瓶,他们都是祭蓝釉。元,明,清 三代祭蓝釉,我感觉到;我的两件藏品应该回归祖国博物馆,让他们三代在一起,多好啊,,,,, 可是,门路呢??